効率の良い学習法とは

一問一答で効率アップ

一問一答で効率アップ

本試験と同様の4選択肢で学習を行うと、先に正答肢がわかった場合、残りの問題はなんとなくで解いてしまいがちになります。

一問一答なら、正しいか間違いかをきちんと判断する癖がつきます。

また、問題集では解説ページをいちいち探す手間が、思ったより時間のロスになります。 何千問、何万問と学習を繰り返すことを想定した時、その積み重ねは膨大な時間になってしまいます。

一問一答ですぐに解説を見ることで、時間のロスを極力減らし、効率の良い学習を目指しましょう。

学習時間の取り方

学習時間の取り方

学科試験の学習時間は、1日2時間以上、トータルで800~1000時間程度必要とされています。

仕事をしながらその時間を確保するのは、難しい方も多いのではないでしょうか。

速学は、パソコンでもスマートフォンでもタブレットでも利用可能です。まとまった時間が少ししか取れなくても、通勤などのスキマ時間を活用して勉強できます。

また、ある程度細かい時間に分けて繰り返し勉強することで、記憶力も向上します。

毎日の小さな積み重ねで、合格という大きな成果を達成しましょう。

年間スケジュールの重要性

年間スケジュールの重要性

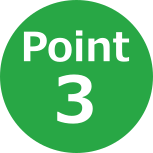

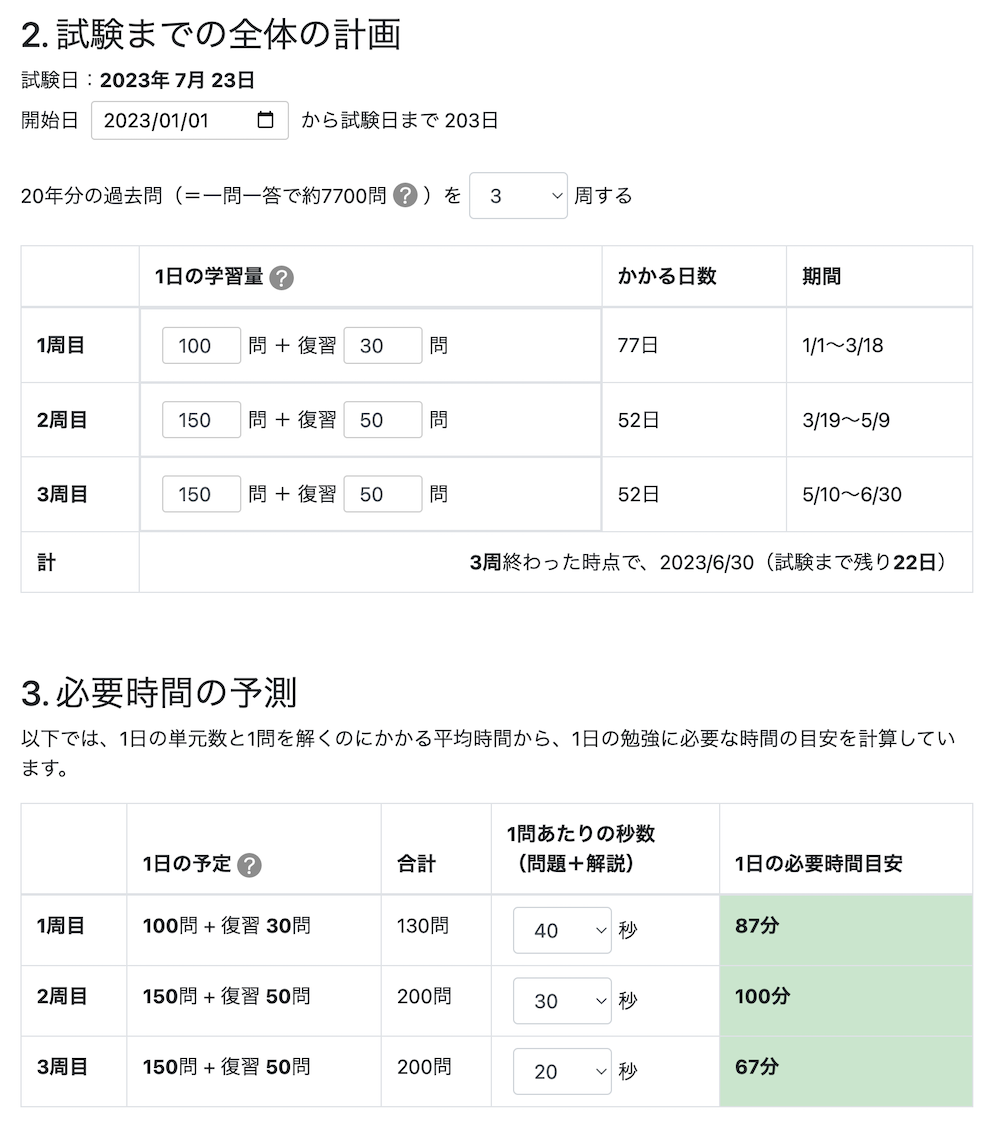

合格するためにはどの単元にどのくらいの時間を費やせばいいのか、一通りの出題内容を把握しない限り、具体的な計画が立てられません。

しかし、一般的な資格学校では全単元の学習が終了する時期はおよそ5月中旬。無計画に学習を進めていくと、この時期になって試験に間に合わないことがわかります。

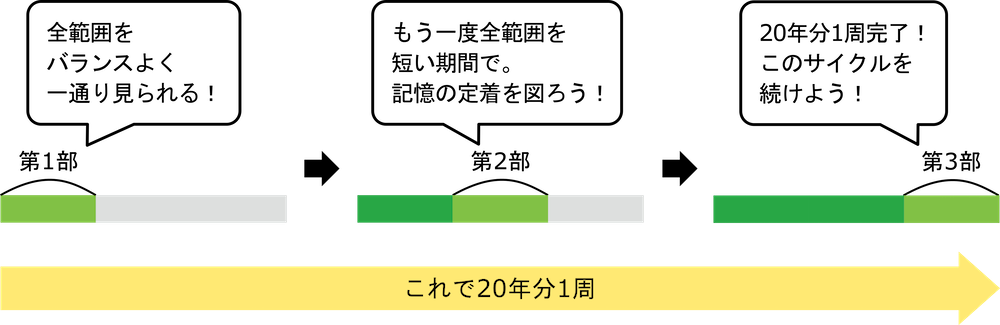

速学では、全教科の全単元1周をいつまでに行うのかを重視し、全体を把握した上で2周目、3周目を行う計画を立てます。

繰り返し学習を計画的に行うことで、どこまで学習すればゴールなのか、把握しながら進めることが可能になります。

繰り返し学習の効果

繰り返し学習の効果

合格している人のほとんどは、繰り返し学習を重要視しています。

一度に全てを理解するのではなく、試験の全体像を把握しながら、全体的に理解度を上げていくことが効率の良い学習となります。

速学は、20年分の過去問を効率良く繰り返し学習するための、様々な仕組みを用意しています。

過去問は

何年分やればいい?

学科試験の特徴

学科試験の特徴

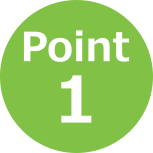

一級建築士学科試験の問題を分類すると、下記の3つに分けることができます。

①毎年頻出している「頻出問題」

②頻出問題の周辺知識を問われる「発展問題」

③今までに出題されたことのない「新規問題」

これらの問題は、おおよそ6:3:1程度の割合で毎年出題されています。

このことから、①頻出問題と②発展問題をきちんと得点すれば合格できることがわかります。

頻出問題は過去問を10年分も行えば十分に内容を把握することができます。まずはこの基本を完璧にすることが最優先です。

そして、合格するためには、頻出問題に加えて発展問題に答えられる応用力を身につける必要があります。

この応用力は、ただ20年分の過去問を行えば身に付く、というものではありません。

点を個々に記憶する学習ではなく、面で捉える学習をしなくてはいけません。

頻出問題をしっかり身につける

頻出問題をしっかり身につける

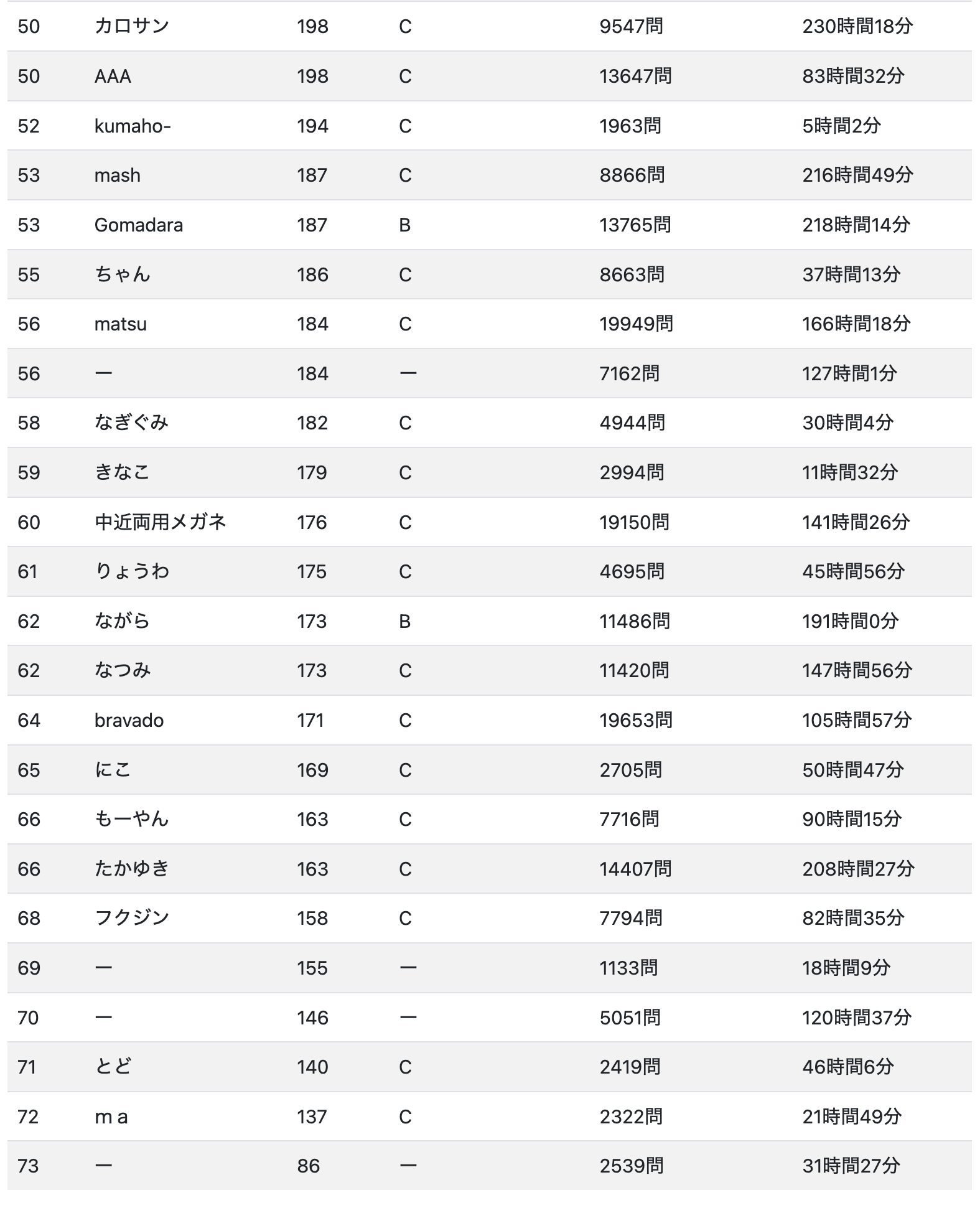

次の表は昨年の12月中旬頃に行った、速学利用者の基礎学力テストの結果です。

この基礎学力テストは「頻出問題」で構成しています。

速学では、この基礎学力テストで8割(200/250)以上得点することを目標としています。

結果として、6割以上の方が目標としていた200点(8割)を上回ることができています。

年内までに基本をしっかり身に付け、年明けからは発展問題に対応できる力を付けていきます。

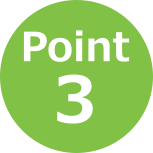

正誤逆転問題で応用力を

正誤逆転問題で応用力を

応用力を身につけるためには、現象をイメージできるようになること、大小関係・数値・用語が変わったとしても対応できるようになることです。

特に今までの過去問の特徴から、過去に出題された問題の正誤が反対になった問題がよく出題されます。

速学では、そういった傾向に対応する問題を用意し、応用力の向上を目指しています。

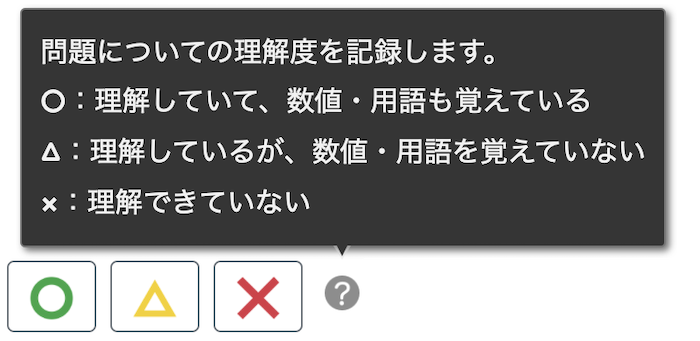

自分の理解度を把握する

「正解できたか」ではなく、「理解しているか」

「正解できたか」ではなく、「理解しているか」

過去問を使って学習を行う時、正解したかどうかをチェックしていく人がほとんどですが、本当にしなくてはいけない作業は「理解できているか」を確認することです。

速学では、解説を読んだあとに必ず理解度をチェックしていきます。こうすることで、理解度の低いものだけを抽出して繰り返し、効率よく学習を進められるようになります。

初めから完璧を目指すのではなく、繰り返し学習を行うことで徐々に理解度を上げていきましょう。

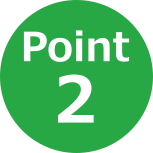

単元別に分析する

単元別に分析する

全体像がある程度掴めたら、本試験を想定して単元別に分析してみましょう。

どの単元でどれくらいの点が取れるのか、自分の得意・不得意、目指す最終形と現状はどこにどれくらい差があるのか等を単元別分析シートを使って把握できます。

模試の結果と合わせて自分の弱点を把握することで、その後の具体的な計画が立てやすくなります。

今後は、速学の模試とも連動して分析できるようにする予定です。

教科書も講座もご用意

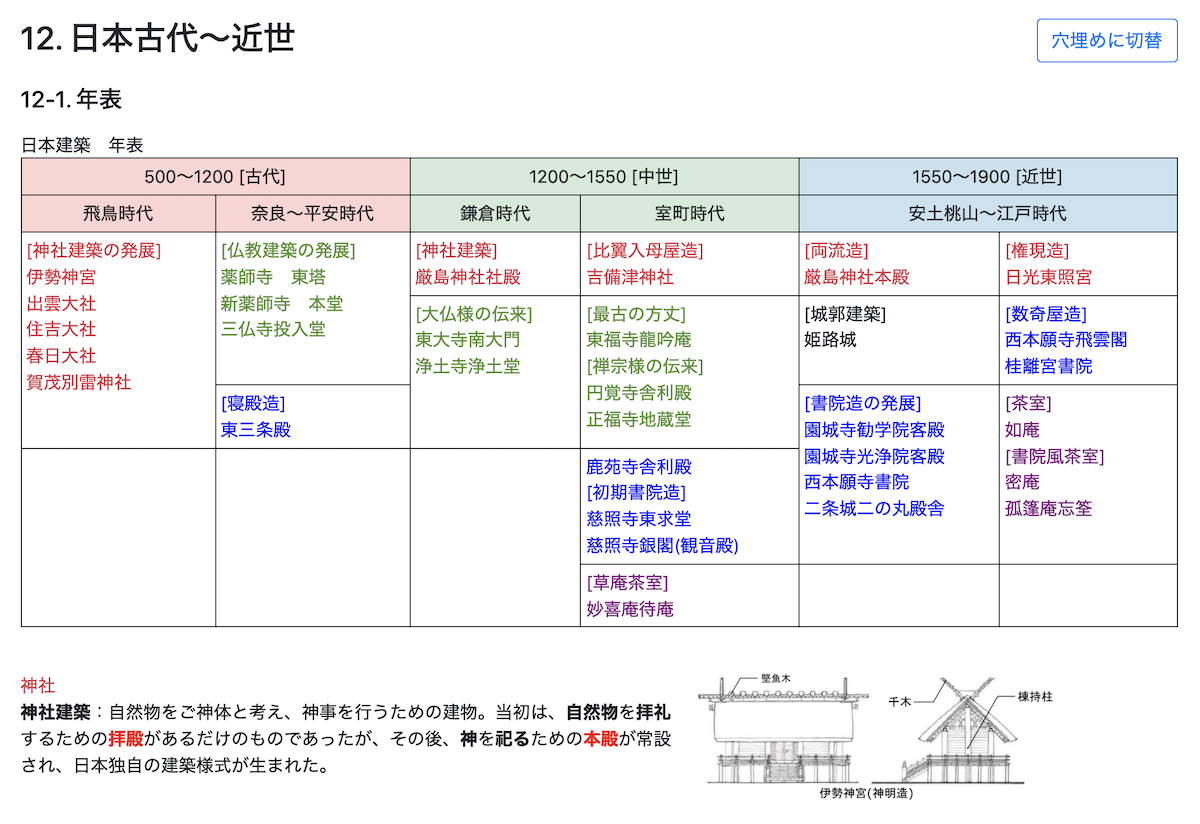

アウトプットを重視したテキスト

アウトプットを重視したテキスト

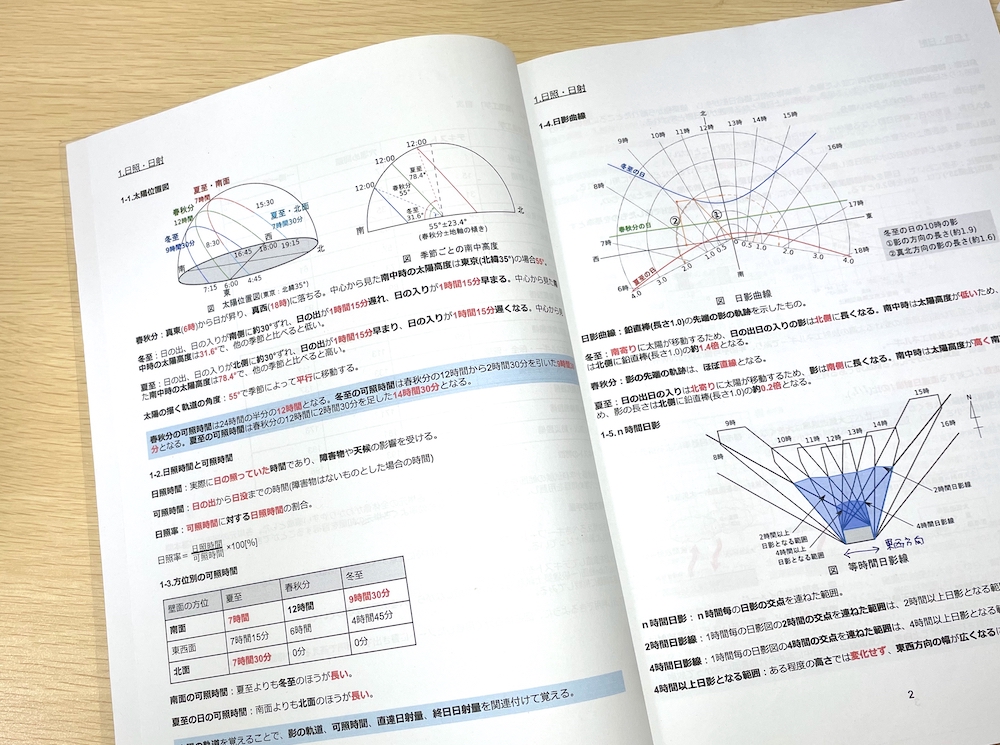

速学のテキストでは、重要なキーワードは赤字で表示し、つまづきやすいところに丁寧な解説を入れています。

また、紙テキストには基本問題と各単元のポイントをまとめた穴埋め問題も収録しています。

テキストを読んでインプットしたものを、問題を解いてアウトプットし、記憶に定着させましょう。

どこでも見られるWebテキスト

どこでも見られるWebテキスト

Webテキストは、スマホでもパソコンでも見ることができるので、紙のテキストを持ち歩く必要がありません。

また、各問題とリンクしているので、わからない問題に対して、すぐにテキストの該当ページを見つけることができます。

Webテキストには質問機能も付随しているので、テキストを読んでもわからないところは質問して解決できます。

テキストの料金を見る →

無料講座

無料講座

無料のオンライン講座は9月からスタートします。

当日に参加することができなくても、YouTubeにて後から動画を見返すことができます。

講座は毎週日曜日20時から。環境、法規、構造をローテーションで行います。

詳しい予定は、速学サイト内のお知らせやLINEオープンチャットで告知します。

勉強に不安があるなら

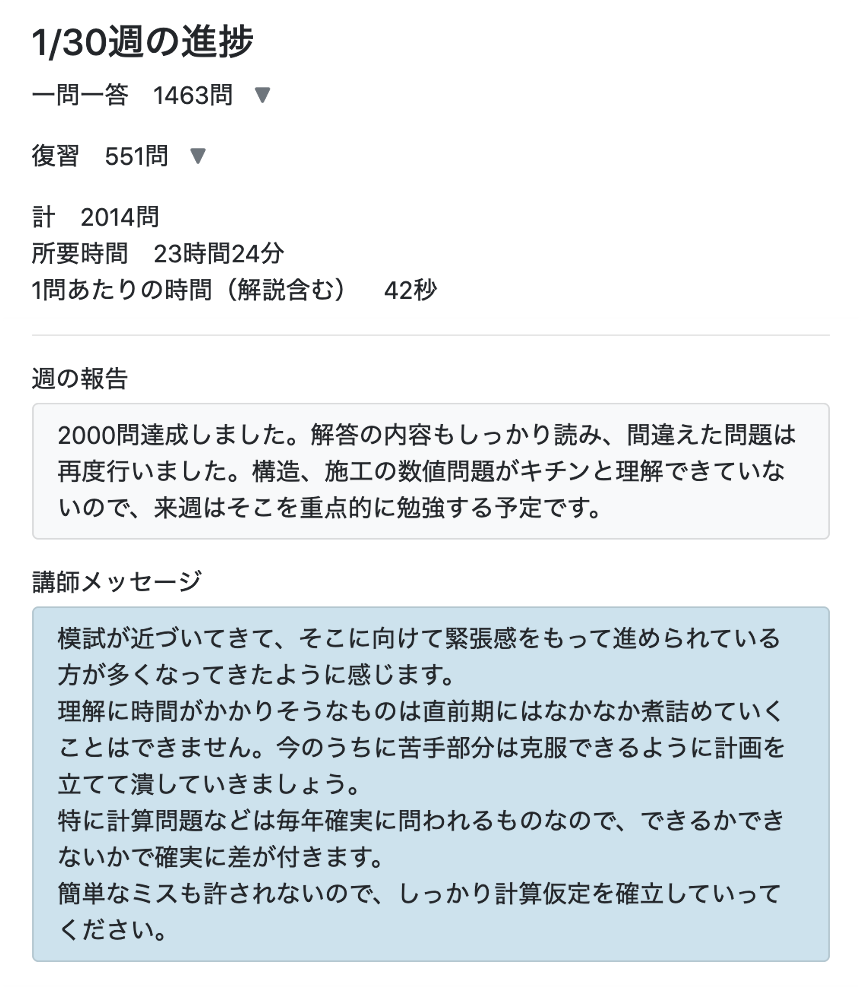

無料の進捗マネジメント

無料の進捗マネジメント

試験までの長い期間において、勉強の進め方に不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

速学の無料の進捗マネジメントは、希望される方全員が参加することができます。

毎週の進捗具合によりグループを分けて、講師がそれぞれの状況にあったアドバイスをします。

また、参加者の取り組みを共有することで、グループ全体の意識を高めていきます。

募集開始は8月中旬の予定です。

積極的に参加して、勉強を習慣化していきましょう。

有料講座

有料講座

オプションの月額制の有料オンライン講座では、毎週日曜21時からライブ講座を行います。

以下のような内容で、学習のフォローアップをしていきます。

・無料講座でわからなかったところを質問

・穴埋め問題を行ってアウトプットの強化

・勉強を進めていく上での悩み相談

・参加者同士の進捗共有

毎週の参加型講座でモチベーションを高く保ち、合格を目指しましょう。

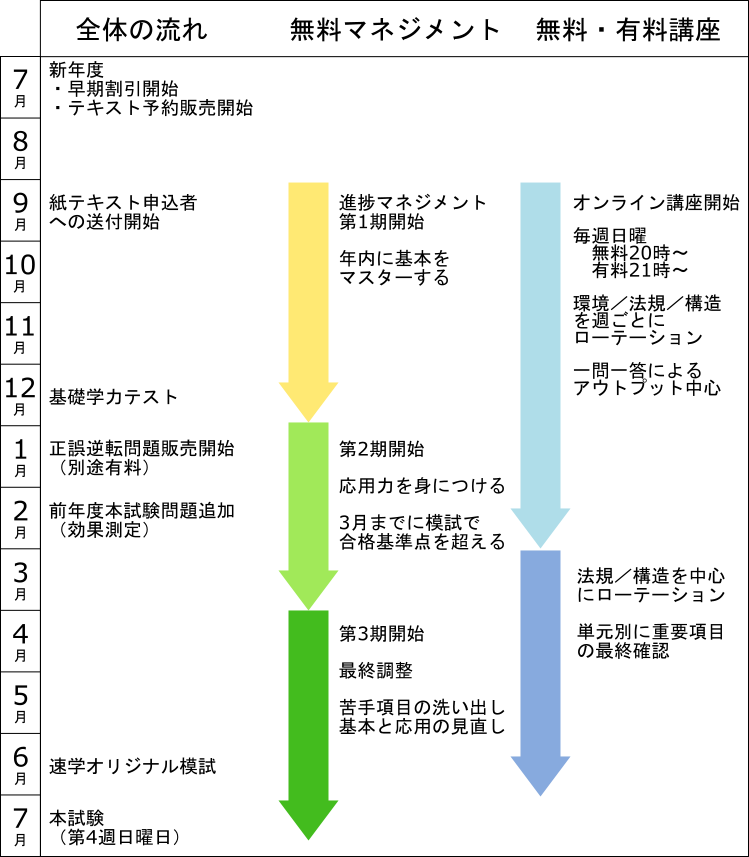

速学の年間スケジュール

速学の年間スケジュール

速学は、次表の年間スケジュールで進めていきます。

無料マネジメントは三段階に分け、段階的に理解度が向上するように構成しています。年内までに基本を身につけ、その後は応用に対応できる力を伸ばしていきます。

また、一般的な資格学校での講義は11月頃からスタートするのが普通ですが、速学の無料講座はそれよりも早くスタートし、基本的な知識を早い段階から身につけ、年内までに試験の全体像を把握することを目指します。

先を見据えて早めに取り組み、合格を勝ち取りましょう。